Vendredi 6 décembre 2024

Inhumation de Michel Balans au cimetière de La Réole. Sa nièce a transmis une interview de Michel Balans sur son rôle déterminant dans le retour de l'orgue à La Réole (rôle confirmé par Jean Pierre Trouillot dans son discours). Après JP Trouillot, ce fut au tour de Bernard Castagnet d'être convaincu, puis la création d'une association qui débouchera sur le retour de l'orgue à La Réole avec l'aide de nombreux donateurs. (Le 16 novembre, Jean-Pierre Sanfourche, membre très actif de l'association, est décédé et a été enterré à La Réole ).

|

| Interview Michel Balans |

Travaux graphiques de Michel Balans

Les métiers de bouche à La Réole au 20e siècle

|

| Frères Faucher Ce diaporama est tiré d'un livre d'artiste de Michel Balans consacré aux Jumeaux de La Réole , les frères Faucher. A partir d'une série de dessins préparatoires du moyen métrage tourné à La Réole d'après la chronique locale en 1980. César et Constantin Faucher, frères jumeaux, ont un destin peu commun, rigoureusement parallèle. Nés et morts aux mêmes dates ( 1760– 1815 ) ils seront militaires et hommes politiques victimes des changements fréquents et impitoyables du cours de l'Histoire. ( ici, la Terreur blanche ). Ils s'adonnaient à la poésie. En 2016 Laurent Vachon a réalisé ce diaporama pour « Trou-de-mémoire-digital » avec le concours de l'auteur et d'Arnaud Guittard. Ce diaporama de 9mn environ, réalisé en 2016 à partir des dessins et du texte de Michel Balans, a pour thème la légende de la Recluse à La Réole (France, région Aquitaine, département Gironde: une ville située au sud-est de Bordeaux). Cette légende relatée dans l'Histoire de La Réole, d'Octave Gauban en 1873, se déroule dans un lieu dit à l'est de La Réole ( 33190 ). En 1956, Michel Balans écrit un poème sur le sujet qu'il reprend pour en faire le scénario d'un court métrage produit par l'association le Petit Atelier en 1984. La légende de La Recluse se situe approximativement à l'époque Mérovingienne (500 - 751 ); On retrouve des traces sur le chemin de Compostelle en Espagne, à Obanos, où avec quelques transformations, elle est représentée en plein air sur la place avec les habitants du village. L'introduction de l'épisode des sept péchés capitaux est une invention de l'auteur. Sept bancs de pierre voisinent avec la croix de mission du lieu dit sur la route de Marmande. Les péchés capitaux n'existaient pas à cette époque du moyen-âge. La voix de Marie Dulac lit le texte du poème. Michel Balans improvise à l'orgue la partie musicale. Ce diaporama réalisé par Laurent Vachon reprend les images numérisées de la plaquette et du livre d'artiste. |

|

Abbon Regulamore Ce diaporama réalisé par Laurent Vachon en 2016 s'intitule Régulamore. C'est le titre d'un poème de Michel Balans qui est devenu le scénario du film tourné d'après une chronique réolaise du 9ème siècle. Un court métrage en "super 8" produit par le Petit Atelier en 1977. Une plaquette éditée à compte d'auteur a été réalisée plus tard. C'est le récit du moine bénédictin Saint Abbon de Fleury sur Loire, mort en martyr à La Réole en 977. Les illustrations sont accompagnées par une musique originale, à l'orgue, de Michel Balans, interprétée par le compositeur. |

Petite ville rurale, La Réole, au 20e siècle, offre à ses habitants les commerces d’alimentation traditionnels.

Bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers, s’éparpillent dans la cité. Le marché du samedi apporte ses primeurs. Certains commerces perdurent, d’autres font place à des concurrents.

Cafés, restaurants se déplacent. Dès 1875 une usine d’alcool, des Frères Perrein, produit le Barricot, alcool de prune réputé, repris par Cazaubon en 1950. La société disparaît en 1960.

La brasserie Goletzinowsky Bonvoisin fabrique de la bière à Lillet. Pour la fête de la Crouzille, pour Rameaux, des marchands venus du Lot et Garonne vendent des tortillons.

Pendant la guerre de 40, une réfugiée du nord, Léa, passait dans les rues avec son bidon de lait dans un charreton et vendait à domicile.

Deux grands marchands de vins en gros se partagent le marché, Pujol à Lillet, et Delas, rue Général Leclerc. Au Luc, Vandroy d’Azin vend ses pêches. A St-Agnan les Rocher vendent des melons et des brugnons. Au Luc Régula un cru classé de vin rouge utilise le site.

Le charcutier Carrère est remplacé par David, rue A. Caduc. Gérard est rue Ste Colombe.

Sous le tunnel, la boucherie Latrille tient boutique. Les frères Maixant sont place G.Chaignes, Marrens, rue Lagrave, Buffandeau et Merlin rue A. Caduc, Durand rue Numa Ducros.

La boulangerie Putcrabey est en haut de la rue A. Caduc. Lesbats en bas de l’avenue du Général Leclerc, Clément et Roques rue Ste Colombe, Berger, rue Gambetta, Gimberteau au Martouret.

Et Rue Neuve un dépôt de pain ?

Les pâtissiers Terrancle et Pétrovitch, rue des Frères Faucher, font concurrence à Feyfant puis Sanderre, puis Terrien, rue A. Caduc, Bourbon, rue A. Caduc, Pesdebosc, rue Numa Ducros. Longtemps, M. Blasimey, pêcheur professionnel en Garonne, vend à domicile avant qu’un poissonnier s’installe rue Armand Caduc à la place des peintres Rosis.

Le café du Turon, sa terrasse, son billard puis son cinéma le Rex, est tenu par les frères Faure.

La Strada au Turon remplace le garage Thomas. Au Rouergue, le Café Pareau fait face au café de Mme Raynaud. Le café de la Gare tient compagnie au pont suspendu. Rue A. Caduc, le Cercle Gambetta et son billard attendent sa fermeture. Le cinéma Casino s’apprête à disparaître avec le café Mongie repris par Delis. Le restaurant et l’hôtel du Terminus disparaît dans un incendie sur les quais. Le Grand Hôtel- Restaurant Fabre, rue A. Caduc ferme boutique. L’hôtel du Centre, rue A. Caduc ne tient pas longtemps. L’auberge réolaise route de Marmande remplace le restaurant Lahy. Chez Durand, salle modeste, au début de la rue des Frères Faucher tient quelque temps. Les Fontaines, d’abord rue Ste Colombe, puis rue St Michel à la place de la maison Simon tient bon la barre. Le Quat'sauces, rue Général Leclerc, tient la route. A Frimont, le restaurant Rapin a tenu compagnie au tennis voisin.

Un temps, quatre fontaines publiques existaient : une double à roue au Turon, une place des Jougadoux, une rue Armand Caduc, une sous le Tunnel, au puits artésien. Il y avait un urinoir public place des Tilleuls.

Les cantines scolaires, municipales, confectionnent les repas des établissements réolais ainsi que pour la Résidence les Jacobins. Le Centre hospitalier, façonne ses repas.

A Gironde sur Dropt,, à Monségur, à Sigalens, Fontet, Langon, de bonnes tables attendent les gourmands.

Dans les années 80, au Turon, le dimanche matin, se tenait un petit marché. Un écailler ( Balans ? = Un cousin ? ) installé sur le trottoir du billard Faure, vendait des huîtres.

L'abattoir, à Lillet, au pied du château des Quat’ Sos aujourd’hui fermé, accueillait les bêtes de Hilaire, éleveur, et d’autres. Lors des Foires de la Toussaint au foirail sur les quais, des bestiaux sont rassemblés. A une époque, un Comice agricole de La Réole décernait des prix réputés.

A Fontet, le fils Laborde vendait des canetons.

Aujourd’hui certains bistrots, crêperies, font salon de thé avec terrasse et galerie d’art.

On compte un restaurant asiatique.. Certains font le repas à emporter..

Le marché du samedi matin apporte toujours ses volailles, ses fruits et légumes frais. Il est nommé en 2023 meilleur marché de France.

Dans les métiers de bouche, il faut ajouter le commerce de grossiste de la famille Aubagnan à l'entrée du pont, maison hélas disparue pour laisser place à la route.

L'assistant du film : Jacques Cristobal, camarade de classe de Molinaro; fils d'épiciers de Gironde sur Dropt, deviendra un grand professionnel de la télévision = réalisateur du journal télévisé pendant au moins 20 ans.

Pierre Laville , professeur au collège, de la 6e à la troisième m'a appris le graphisme et le dessin que j'ai perfectionné plus tard à Bordeaux à l'École des Beaux-Arts. Je lui dois beaucoup.

- - La tuberculose était un fléau national combattu avec force. La ville de La Réole avait un dispensaire "dans le prieuré puis sur les quais" spécialisé, dirigé par une assistante sociale : Mlle Suzanne Pène.

En plus, la commune avait acheté un terrain à la ville d'hiver d'Arcachon pour y abriter un aérium.

Il y avait des séjours en été pour les jeunes réolais. Aujourd'hui à cet espace se trouve le Lycée Grand Air. Mlle Pène dirigeait également cet établissement rustique "le sol était en aiguilles de pins !".

J'y suis allé avec mes parents amis de Mlle Pène. Mon père bricoleur y a exécuté de menus travaux. Cela fait partie de mes souvenirs de la Réole. Je crois que cet aérium a été revendu à la ville d'Arcachon dans les années 60-65. Un autre dispensaire dit de prophylaxie à côté de l'ancienne école de filles, place St Michel, était dirigé par une autre assistante sociale : Mlle Jeanne Gaubert.

Elle a dirigé, pendant la guerre, le Centre du Secours National "à l'ancienne usine de caoutchouc, rue des Menus". Un local qui abritait le matériel de première nécessité : couvertures, châlits, masques-à-gaz, etc.. Beaucoup plus tard ce lieu fut la propriété de Ribera qui confectionnait des tabliers !

Mlle Gaubert avant cela dirigeait la clinique - privée - place du Monument au Morts, actuellement pharmacie Trouillot.

Ces personnalités, avec Mlle Larivet "ancienne propriétaire des Jacobins" jouaient un rôle social très important dans la commune avec les municipalités. "Boé - Delsol"

Habitant rue A. Caduc, voisin du Crédit Lyonnais, je vois des habitants, avec des fusils de chasse, assis sur le trottoir. Nous prêtons une chaise au curé de la Paroisse, Pierre Grenié, gardien comme les autres ! ( mon père lui prête son fusil de chasse ! ) - Amusant ??

1 - Le secours national 1940

2 - L'imprimerie à La Réole

3 - Matinée théâtrale à Saint Jean Bosco

4 - Les Bains-douches

7 - La ville de La Réole en 1940 - 45...

8 - Comédies et comédiens à La Réole au 20° siècle

9 - Comédies et comédiens à La Réole au 20° siècle (suite)

10 - Musique et Musiciens à La Réole

1 - Le Secours National à la Réole en 1940

La guerre amène la mise en place à La Réole d’une antenne locale de l’organisme national “le Secours National”. Logé dans une ancienne usine de chaussures, rue des Menuts.

| Taxe de 2F pour le Secours sur timbre à 80F |

Dirigée par une assistante sociale, Jeanne Gaubert, avec un concierge M. Korf, un alsacien réfugié, de grande taille. Cet entrepôt abrite du matériel de secours.

Des châlits, des couvertures, des masques-à-gaz, des conserves de nourriture de première nécessité, du matériel de santé, Croix Rouge, etc. Il disparaît en 1944.

C’est aussi un lieu de propagande du gouvernement de Vichy. Les photos de Pétain s’étalent sur les murs.

Sur le plan national, de nos jours, la Protection Civile joue le même rôle.

Après plusieurs destinations ce bâtiment abrite aujourd’hui l’antenne de l’IDDAC*, avec un matériel scénographique de prêt.

Michel Balans

* Iddac (Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel), agence culturelle du Département de la Gironde.

2 - L'imprimerie à La Réole

Presse typographique Heidelberg - Format colombier- 0,60 x 0,80 |

Je me souviens de l'imprimerie rue Camille Braylens.

Mon père dirigeait cet atelier moderne de 1936 à 1944. Il avait appris le métier à l'Imprimerie FAYAUT, 18, rue Armand Caduc, avec Maurice et sa fille Marguerite. En même temps il avait appris le métier de relieur et de papetier.

J'ai grandi dans le bruit des machines et l'odeur de l'encre. Il y avait une nouveauté, rare à l'époque ; une linotype qui fabriquait des caractères en plomb. Plus faciles à manier, plus rapide, pour concevoir les colonnes d'un journal.

Un clavier, type machine-à-écrire permettait la rédaction et la composition.

Un petit four électrique maintenait du plomb en fusion. Chaque ligne sortait de la machine.. La rotative Heidelberg grand format imprimait le journal et ... affiches des bals de l'époque.

Deux presses à pédale et à moteur servaient pour les travaux courants.

Il y avait trois ouvriers. Henry Maumy, le principal, l'apprenti Pierrot Barbillat et un autre occasionnel.

Le vendredi était un jour d'effervescence avec la mise sous bande et l'expédition du journal aux abonnés de la région.

|

| Presse typographique à pédale puis à moteur |

La place permettait l'installation de nombreuses casses typographiques de caractères, anciens et modernes, en bois et en plomb. Un comité de rédaction se réunissait dans le bureau chaque semaine pour préparer le numéro suivant.

Ce comité se composait de René Bourillon, Jean Counilh, Choisnet, Roux, Tracou, Fournier.

A La Réole Il y avait deux autres journaux chaque semaine.

Ce journal, la Tribune Républicaine, qui professait de idées de droite disparaît en 1944.

Les dirigeants, sauf mon père, seront inquiétés, condamnés à la perte de leurs droits civiques. Le matériel du journal est vendu.

Nous déménageons de notre logement qui était au-dessus de l'imprimerie avec un grand jardin. Nous habitons maintenant au 18, rue Armand Caduc. Le matériel d'imprimerie va dans la première cave. Je ferais une année d'apprentissage avant de partir à Bordeaux.

Finalement mes parents vendent l'imprimerie et le commerce qui sera loué à

M. Sanfourche pour devenir magasin de chaussures.

|

| Casse typographique |

Sa fille, Catherine Aristéguy, continuera à porter le flambeau.

L'autre imprimerie, Vigouroux, dirigée par sa fille Josette Vigouroux Gimenez continuera le journal, le Réolais jusqu'en 1999 (total 56 ans).

Florence Mothes le rachète pour le vendre par la suite ?

En 2021 il n'y a plus qu'une imprimerie à La Réole (à Frimont).

Le graphisme, le design, la communication, la reproduction, l'ordinateur ont bouleversé de fond en comble ce métier d'imprimerie.

Il demeure réservé à une élite cultivée, rare et riche.

Le livre relié est cher. Les journaux sont sur internet. Le papier est menacé.

Les emballages de la grande distribution avalent les forêts.

3 - Matinée théâtrale à Saint Jean Bosco

Phalange Réolaise : Grand Concert

le dimanche 14 avril 1920, à 15h.

Salle du patronage. 5, 3, 2 francs.

Au rez-de-chaussée il y a un lavoir public.

Dans les années 1936-1945 notre maison n’était pas encore équipée de salle d’eau.

Tous les samedi nous allions en famille aux bains-douches. Dans la salle d’attente on y retrouvait, mélangés, les notables et les prolos. Des box abritaient des petites cabines avec une baignoire et une douche.

Bientôt un ascenseur géant reliera les quais à la place des Tilleuls, en dessus. L’imposant escalier restera une douce évocation liée à ces bains-douches du passé.

Que sont devenues ces cabines ? A Bordeaux une d’elles est devenue un café-théâtre.

Lorsque j’étais enfant, vers quatre, cinq ans, tous les soirs j’accompagnais ma tante Henriette, célibataire, à la salle à manger de l’Ouvroir, l’orphelinat de filles près de l’Hôpital.Elle y avait grandi avec ses deux sœurs orphelines parisiennes, nièces de Sœur Cécile Penelle la supérieure de la communauté des Filles de la Charité, directrice de l’Hôpital-Hospice et directrice de l’Ouvroir.Cet établissement avait reçu l'appellation de Maison Claire-Cuba lorsqu’une riche parisienne, Mme Yvonne Sarcey, en devint la mécène. (A la fin de la guerre de 14-18 ces maisons accueillaient les enfants des zones de guerre (article du blog (ICI)A mon époque (1939-40) il y avait une trentaine de jeunes filles de la 7e à la troisième.Sœur Vincent était la religieuse responsable et Mlle Blanche Denis (sœur du tailleur), la contremaîtresse.Elle était entourée de Renée Sarton, des sœurs Boudet, Marcelle et Berthe, Sylvette Thomas (future Mme Lalanne).Les jeunes filles apprenaient la couture. Dans les années 1947, l’Ouvroir s’appelle «Foyer de Jeunes filles». Je me régale lorsqu’on nous sert de la salade cuite et en dessert de la pâte de fruit.Le matin, à huit heures, il arrivait que je serve la messe à la chapelle une semaine.Ma mère a récupéré le piano que sa tante Sœur Cécile Penelle avait offert à l’Ouvroir J’y ai joué mes premières gammes. C’est ma nièce Marine-Delphine qui en a hérité. Certains soirs d’été, après diner, nous allions en promenade dans un terrain, en plein champs, en dessous de Laubessa appelé «la Poudrière».

Aujourd’hui le bâtiment abrite un service spécialisé du Centre hospitalier réservé aux handicapés lourds. La chapelle est conservée. J’ai légué mon harmonium qui a rejoint les deux autres instruments muets. Acheté à Mlles Ortel et Barbe, professeurs de piano. L’Instrument ayant appartenu au père Ortel, pasteur dans le Lot-et-Garonne.Centenaire, ma mère après un séjour, décède à l’hôpital, reçoit l’absoute à la chapelle en 2004. Sa deuxième sœur Henriette en 2000 à 97 ans y avait reçu la même bénédiction.Lors des obsèques de leur tante, la Mère supérieure Cécile Penelle, en 1927, tante des orphelines parisiennes, le maire Grillon lu un discours qui faisait l’éloge de cette religieuse exemplaire pendant la période de la Grande guerre, l’Hôpital étant devenu militaire avec une direction médicale du docteur Tronche et du docteur Jude avec des annexes au Collège et à l’École d’agriculture. Sœur Cécile est arrivée de Paris, jeune supérieure en 1898. Son économe était M. Giresse. Père de Geneviève Darvand.En 1955, la communauté est réduite, les religieuses quittent l’hôpital pour s’installer en ville. André Queyrens devient directeur du futur Centre hospitalier.Rappel pour une bonne compréhension : Sœur Penelle s'appelle Julie dans le civil (nom de baptême) et Cécile en religion

6 - Histoire de La Réole au XXI° siècle

« voix plurielles»

Au 19e et 20e siècle, des historiens, Michel Dupin, Octave Gauban, Marc Malherbe, Pierre Coudroy de Lille, Lucien Jamet et ses cahiers du réolais, J. Delors, R. Arambourou, F. Cantegrel, ont rédigé chacun un sujet ou une histoire de La Réole.

De nos jours, à l’aide de l’informatique, d’internet, l’Histoire se raconte à plusieurs voix. Christo Laroque, Alain Lamaison, Michel Balans, J.- Pierre Trouillot, avec leurs amis, mémorisent les évènements du siècle passé et consignent ceux d’aujourd’hui. Pour dater, mettre un nom sur une photo de groupe, il est fait appel aux amis lecteurs. Ainsi la mémoire orale mise en commun gagne en précision. La transmission n’en sera que plus facile.

Je participe à ce travail collectif avec des écrits titrés : "Je me souviens".

Les sujets divers de ma famille, de mon enfance, nourrissent ces récits. Ma mémoire est bonne. J’utilise mes notes, anti-sèches. J’ai une mémoire visuelle fidèle. J’espère que cela intéressera les nouveaux habitants qui viennent repeupler notre ville. Celle-ci renaît après avoir subi les affres de la mutation nationale. Son histoire depuis l’origine est en dents de scie. Pour ma part mes créations plastiques ou autres (théâtrales, filmique, etc.) constituent un contre-point complémentaire original non négligeable. Passionné d’histoire, en participant aux travaux de la Mémoire de Bordeaux, de l’Institut d’Histoire de la CGT, je suis devenu un homme de bon vouloir, acteur et témoin de son temps.

Mon activité professionnelle est consignée dans des fiches personnelles qu’il me faudra un jour rendre convenables. Il reste encore beaucoup de choses à rendre lisible.

Exemple : le plan de la ville en 1940 / 50 avec le nom des rues et leurs habitants.

Ce matériel devrait trouver sa place pour être consulté dans un lieu municipal en projet ?

Il y a encore beaucoup de trous noirs dans l’Histoire de La Réole.

Par exemple sur le long séjour à La Réole du Parlement de Bordeaux qui a pourtant beaucoup modifié la cité. (multiplication des points d’eau potables, installation d’imprimeries librairies, etc.).

L’imprimerie, activité familiale, est un sujet qui me passionne. Mon père, imprimeur-typographe, a imprimé pendant 8 ans un hebdomadaire politique géré par une rédaction engagée contre les idées du Front populaire. La Réole avait à cette époque trois journaux d’idées en plus de la Petite Gironde bordelaise.

Jean Maur (1), premier imprimeur en Gironde, venu de Constance, s’installe à La Réole en 1517. Il ouvre la voie à des imprimeurs artisans bordelais.

La période de l’occupation allemande en 1940 est mal connue. La Réole était en zone libre, Langon en zone occupée.

Le Journal Officiel de Vichy fait un passage de deux jours en route vers Toulouse et Alger.

La Réole, ville de passage, encore une fois, est devenue stratégique sur tous les plans, religieux, politiques, économiques.

Les multiples activités militaires, les péripéties culturelles, sociales, sanitaires ont fait de cette cité importante de Gironde, une histoire riche, dense, qui colore les pierres de son superbe patrimoine architectural.

La guerre de Cent ans commence à la Réole avec le premier tir de bombarde sur les tours du château des Quat’Sos et se termine à 60 km de là, à Castillon la Bataille !

Accrochée à un rocher dominant la Garonne c’est un lieu de passage, de traversée à gué de la Garonne, que les moines avisés ont su gérer en créant la ville Régula, (la Règle en latin qui donne La Réole) à côté de leur monastère. .

Ils deviennent riches et très convoités par le voisinage noble laïque et religieux. Ceux-ci, malgré eux, fournissent un Saint Abbé : Abbon, venu de Fleury, mort martyr à La Réole en 777.

Dans les projets futurs un CIAM est prévu dans une maison ancienne de la rue Peysseguin, propriété de la commune. L’ancien prieuré bénédictin vidé de ses administrations sera consacré à la culture. Deux espaces publics pour développer les différentes approches de la mémoire réolaise.

Bel avenir pour un passé, un présent, un futur.

La ville a d’autres projets dans ses cartons. L’actuelle écriture plurielle de La Réole propose parfois plusieurs éclairages d’un même sujet. Contradictoire parfois le récit s’articule au plus près du sujet pour en révéler sa richesse et sa complexité. Les oublis sont rares. Ce qui a échappé à l’un ne l’est pas forcément à l’autre.

Ainsi la mémoire demeure vivante et accessible à tous.

Michel Balans, Mai 2023

7- La ville de La Réole en 1940/45...

ville zone libre / ville zone occupée

La France est en guerre contre l’Allemagne depuis 1939. Le maire de La Réole est le docteur Boé (divers droite). Mon père est rappelé sous les drapeaux. Ma mère le remplace à l’imprimerie du journal, au clavier de la linotype. Henry Maumy fait tourner la boutique avec Pierrot Barbillat... La Tribune Républicaine, hebdomadaire de sensibilité de droite est dirigé par une comité de rédaction avec R. Bourillon, J. Counilh, H. Choisnet, G. Roux, Bonnet, Fournier. etc..

Nous habitons l’appartement au-dessus de l’imprimerie au n°14, rue Camille Braylens avec un grand jardin qui donne sur une colline dominée par l’École de garçons et l’École maternelle

Le "Journal Officiel", JO de Vichy, (deux personnes, un journaliste avec son chien et un metteur en page) en route pour le sud, s’arrête deux jours, pour imprimer son journal sur le matériel moderne, unique de la région,

La France est coupée en deux, nord/sud, séparés par une ligne de démarcation qui passe à 15 km, à Pian sur Garonne entre Langon et St Macaire. Pour traverser et aller à Bordeaux il faut un laisser-passer et subir une fouille. Le gouvernement est à Vichy.

Les années s’annoncent noire avec les restrictions, la défense passive, il y aura des collaborateurs, et des résistants. FFI - (le colonel Cabane, père de Claude, futur rédac-chef de l’Huma, se marie avec Marcelle Larrieux- Goletzinowsky qui devient Mme Cabane).

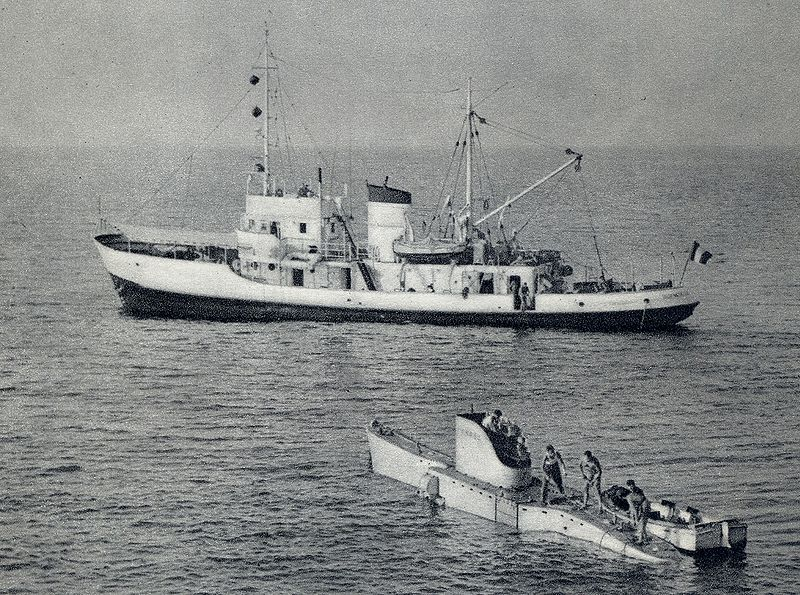

Des combattants anglais posent des mines sur des bateaux allemand dans le port de Bordeaux (opération Frankton en 1942), blessés, recueillis par des réolais, soignés à l’hôpital par le docteur Chavoix, avec la complicité de tout l’hôpital, religieuses comprises. (Ils seront capturés à l'hôpital et fusillés).

Chassés par les bombardements des réfugiés du Nord et de l’ Est se replient sur la région.

La Réole après les réfugiés Italiens, Espagnols, Portugais d’avant guerre, accueille les Polonais les Alsaciens les Lorrains, juifs parfois.

A l’école nous sommes avec les nouveaux qui s’appellent Rosenthal, Holchaker. Un professeur de violon polonais en ville se nomme Goletzinowski.

Les denrées viennent à manquer. Les tickets font leur apparition. Les restrictions imposent leur dure loi. Le rationnement réduit l’alimentation et les denrées principales.

Un temps, par sa position géographique, La Réole en première ligne de la France non occupée retrouve sa place de sous-préfecture, politiquement, administrativement, religieusement. Le chanoine Larrue, curé de La Réole, suppléait à distance pour le Sud, l’évêque Feltin à Bordeaux.

La Résistance fera de La Réole une plaque tournante. Puis toute la France devient entièrement occupée en 1942 et une garnison allemande habillée en vert de gris (les doryphores) est logée au Collège et dans l’École de garçons. Il s’y tiendra également les bureaux de la Komandatur.

Le couvre-feu, l’éclairage public éteint donnent à la ville le soir un aspect lugubre.

La défense passive fait peindre les vitres de fenêtres en bleu. La sirène des alertes, sur le toit de l’église, résonnent de façon sinistre. Le Secours National s’installe rue des Menus dans une ancienne usine. C’est une réserve de matériel de premiers secours dirigée par une assistante sociale : Jeanne Gaubert, et par M. Korf, un réfugié de l’Est, concierge.

Mon père, prisonnier, travailleur dans une mine de cuivre allemande, s’évade avec un camarade. Ils traversent la Forêt noire pour rejoindre la Suisse. Le passage chez les scouts lui a appris à se diriger avec l’étoile polaire et les étoiles. Ils circulent la nuit avec une boussole de fortune fabriquée avec une lame de rasoir aimantée et une boîte en carton.

Il reprendra son travail de typographe au journal.

Pierre Laville, professeur de dessin au collège, prisonnier, ramera un carnet de croquis précieux reportage sur la vie du stalag qui sera édité et exposé au musée Jean Moulin de Bordeaux.

Le gouvernement de Vichy et sa propagande adresse des articles pour le journal toutes les semaines.

Dans les écoles on chante «Maréchal nous voilà !.»

A la radio unique, André Dassary ressasse le même refrain. La photo du Maréchal est partout avec la francisque tricolore. Il adresse des lettres à tous les enfants. On distribue en classe des biscuits vitaminés et du lait en poudre, une horreur. L’école de garçons repliée dans la seule école maternelle non occupée ? part l’après-midi dans les prés en classe verte. Le soir, tout volet fermé, on écoute Radio-Londres et ses messages personnels codés.

Après la Libération à l’école on chantera avec M. Kremps, « La République nous appelle, ou Sambre et Meuse. Et la Marseillaise ».

Mais avant, au repas, les rutabagas, les topinambours, les salsifis remplacent les pommes de terre. Le pain devient noir, le lait écrémé. Les restrictions suppriment la viande des étals du boucher et du charcutier. Des abattages clandestins se font à St-Aignan et St-Sève où mon père se rend en vélo pour prêter main forte. Un soir, il se fait arrêter par les gendarmes qui confisquent le beau morceau de bœuf tout frais qu’il ramenait.

Le rationnement touche tous les produits. Les tickets permettent l’obtention de certaines denrées de première nécessité. Le pain, le beurre, le lait. Parfois il faut faire la queue chez le commerçant. Le sucre est remplacé par la saccharine. Le gland remplace le café. Les bananes et les oranges ne reviendront qu’à la Libération avec le chewing-gum, les stylos Parker et les bas nylon.

La pénurie d’essence oblige les véhicules à s’équiper de gazogène. La société Autobus, dirigée par Jean de Saint Denis, ingénieur venu de Lille, qui assure la liaison avec le département, a équipé ses véhicules de cet engin encombrant, peu gracieux mais utile.

Les jeunes gens sont appelés au travail obligatoire en Allemagne. (STO).

La Réole est au cœur de différents réseaux de résistance. Des héros seront célébrés, Albert Rigoulet, Jacques Terrible, abbé Boudot, (vicaire) Mme Thérèse Estève, (honorée comme Juste, qui cachera des juifs dans sa propriété de Montagoudin) Jean Badets, radio, aide aux parachutages (capturé et interné à Buchkenwald), Daniel Faux, de Lorette (St Michel Lapujade ) surnommé papa Faux et sa femme animent le maquis local Buckmaster où un combat fait des victimes des deux côtés ainsi qu’à Blasimon (où des maquisards sont fusillés) et à Mauriac. Natif de Caudrot, Pierre Gemin du réseau Chador est dénoncé, incarcéré au Fort du Ha, fusillé à Souges en 1942, à 22 ans.

Une semaine, je servais la première messe de 7h de l’abbé Boudot, vicaire, à la chapelle de la Vierge. J’avais ses chaussures à hauteur des yeux quand j’étais à genoux au bas des marches. J’étais frappé par l’état de ses chaussures, pleines de boue et de paille. Depuis le presbytère à côté de l'église, le chemin est court et propre. J’étais intrigué. Je restais muet..

J’ai su plus tard qu’il passait la nuit en parachutages clandestins avec des maquisards et n’avait pas de temps de se changer pour être à l’heure pile pour sa messe basse. Je n’en parlais à personne. Ainsi à ma façon, sans le savoir, j’étais complice et résistant.

Nommé ailleurs, l’abbé a eu une fin tragique en plongeant dans une piscine avec peu d’eau. C’est l’abbé André Grenié qui lui succède pour créer le Centre St-Jean Bosco en 1947.

Au nord de La Réole, Massugas, localité de Ste-Foy la Grande, abrite une propriété de Maurice David Matisson, psychothérapeute bordelais, très actif avec son réseau de maquisards. Robert Bry, avocat bordelais, Roger Cabane, militaire gradé, mari de Marcelle Larrieu, sont avec lui. Les réseaux acheminent des combattants de l’ombre pour aider les plasticages, les sabotages. D’autres résistants plus discrets œuvrent dans l’ombre. Simone future Savariau, réfugiée de Longwy, employée au secrétariat de la mairie, fait partie d’un réseau. Elle fabrique des faux papiers avec un faux tampon réalisé avec des pommes de terre. Rustique et efficace.

A la Libération un Comité de Résistance présidé par M. Trey (Tabac-Presse - grand-père du docteur Henry) assisté du docteur P. Chavoix, précède l’élection du maire Jean Delsol (rad-soc),

Nous étions, ce dimanche 31 août 1944, chez nos amis Marcelle et Raymond Cartier, à St-Aignan pour le dépiquage. Le matin, la machine à dépiquer était en train de fonctionner avec les hommes sur un terre-plein devant le séchoir tandis que les femmes préparaient le repas à l’intérieur de la ferme. Une horde de soldats mongols allemands débarque fuyant devant les maquisards, du sud vers le nord. Les femmes leur offrent de l’eau et font monter les enfants au grenier. Ils repartent vite. Pendant ce temps, le dernier allemand quitte la ville de La Réole. Le temps de la France libre est arrivé.

Les tractions avant Citroën arborent le V de la victoire avec la croix de Lorraine. FFI, trois lettres, complète la décoration. Des jeeps américaines font leur apparition. Des hommes armés sillonnent la ville. Le Collège est devenu le siège FFI. Un va et vient anime la ville.

Pour fêter la Libération un grand bal populaire est organisé sur la place du Turon par les Femmes Françaises. Avec un groupe de jeunes réolais de la paroisse (Rapin, Filleau, etc) je tire les cordes des cloches de l’église à toute volée qui nous soulèvent dans les airs. Un autre grand bal a lieu sur la place des Tilleuls où quelques jours suivants sur le kiosque, des femmes dénoncées pour collaboration allongée seront tondues et filmées par Jean Saubat. Triste spectacle.

Le garde municipal Chasserey et ses fils tirent des petites charges au canon d’alarme face à la Garonne.

Des oriflammes tricolores traversent les rues. Le portrait de De Gaulle commence à apparaître.

Dans les jours qui suivent Jean Saubat filmera à la gare le retour par le train des prisonniers. Scènes émouvantes.

La vie reprend lentement son cours. Les mauvais souvenirs s’effacent bien que les règlements de compte apportent leur lot de sévérité et d’injustice : R. Bourillon, J. Counilh, P. Tracou, sont déchus de leur droits civiques. Mon père, ancien prisonnier évadé, échappe aux sanctions politiques mais l’imprimerie est vendue. La Tribune républicaine disparaît.

Il restera deux journaux hebdomadaires. Pour quelque temps Beylard imprime l’Indépendant, Henry Vigouroux imprime le Réolais. Josette Vigouroux-Gimenez (sa fille) finira par vendre à Florence Mothes en 1999 qui à son tour fermera boutique trois ans après.

Une grande page se tourne.

En 1946 ma famille se replie au n°18, rue Armand Caduc, chez les Fayaut.

En 1950 j’y ferait une année d’apprentissage à l’atelier sans conviction, avant de partir à Bordeaux définitivement faire les vitrines des Nouvelles Galeries.

Marius vend son petit matériel d'imprimerie. Il sera simple ouvrier typographe dans une grande imprimerie bordelaise (Bière-Biscaye), il a une chambre en ville et prend ses repas au Foyer Henry Bazires. Avec le train, il revient à la Réole tous les week-ends.

Ma mère Madeleine, devient employée de mairie, auxiliaire, à l’État civil.

En 1943, un curé zélé de Dieulivol, l’abbé Demazière, qui a creusé une petite grotte sur le modèle de Lourdes, en dessous de l’église, lance le Grand Retour de Notre-Dame de Boulogne.

Transportée à pied elle doit rejoindre Boulogne en passant par Bordeaux. C’est une statue de la madone sur son bateau. Il y a cinq exemplaires en France. Je suis dans le cortège qui l’accueille au petit matin sur la route à St-Hilaire. La procession, avec Jean Rapin, chante « Chez nous soyez Reine ..et Reine de France, etc, » (des Cantiques disparus depuis), jusqu’à l’Église St-Pierre où N. D. reste un jour avant de repartir.

Cette longue période agitée, (1940 / 45 / 50) peu évoquée, non répertoriée, complexe, a laissé des traces profondes, en ville et alentours. Elle précède la période dite des «trente glorieuses» ou le pays se redresse vaillamment. Mais La Réole poursuit son déclin économique, social, culturel. Le point zéro sera atteint en 1980. L’agriculture a disparue, le activités se déplacent. Le centre-ville vide devient une friche. La périphérie gagne quelque peu en logements et grandes surfaces.

Puis, à nouveau, elle remonte la pente avec courage.

Grand Zig-zag de la vie.

Objectif 2020, 2050 ! la route est longue. Les projets abondent. Ville d’art et d’Histoire elle utilise son patrimoine en guise de moteur économique. Elle attire les artistes, de nouveaux habitants.

Récemment, la revue Télérama lui consacre une couverture et un article qui la compare à la proche banlieue bordelaise grâce à la route et au chemin de fer. Ville où il fait bon vivre.

C’est la ville qui m’a vu naître, où j’ai grandi, qui m’a inspiré, qui m’inspire encore. J’ai encore quelques souvenirs à mettre au jour.

Michel Balans Mai 2023

8 - Comédies et comédiens à La Réole au 20° siècle

Ce panorama du théâtre à la Réole s’attachera davantage à la pratique du théâtre amateur plus qu’à une activité professionnelle. Seul le théâtre ambulant au 19e répondait à des critères professionnels.

Au 20e et 21e quelques troupes professionnelles, rares, de passage à La Réole, représentent cette catégorie.

Surtout, comédies et comédiens passent de l’état du pur divertissement à l’état du service public, de l’éducation.

Au 21e siècle, les comédiens devenus «intermittents», sont organisés pour défendre leurs droits et assurer leur formation. Les communes pilotent la culture municipale, y compris l’activité théâtrale.

Aucune indication sur la présence de comédiens à La Réole durant les 18e et 19e siècles.

Les parvis d’église accueillaient des mystères du Moyen-âge.

Est-ce que la paroisse St-Michel avait un parvis ? Il semble que non.

Par « l’Agenda de Jean », nous apprenons que le Café Gallaud du Turon accueillait des artistes, des saltimbanques ambulants et des séances musicales.

On peut imaginer les spectacles de cirque en plein air sur les quais ou place des Jougadous. Jean, dans son Agenda, signale le passage des cirques Bazola et Rolla avec leurs numéros équestres. La troupe équestre Farina fera également un passage.

Les informations sont plus précises pour le 19e et surtout le 20e siècle.

Il s’agira de noter davantage les productions et les comédiens amateurs.

Au 19e siècle :

Dès 1865, à l’Eden-théâtre (futur Casino) on peut voir des pantomimes et au Café Gallaud plus tard on peut entendre des chanteurs, chanteuses, (du Grand Théâtre de Bordeaux), des opéras ( ? ) Lucrèce Borgia ! ?

En 1870 on refait le buffet de l'orgue Stoltz, installé en 1843 à St-Pierre.

Les sociétés de musique : l’Orphéon et la Philharmonie recueillent des prix dans des concours régionaux.

Au 20e siècle :

Dès 1920 la Salle de la Phalange réolaise, (patronage paroissial ) dans l’ancienne École libre, les groupes de la paroisse se produisent. Les garçons, avec la « Phalange réolaise » jouent des comédies, burlesques, style comiques troupiers avec Marius Balans, Peres, Duranthon, etc.. Les jeunes-filles, “Enfants-de-Marie”, jouent des classiques avec Molière ( les Femmes Savantes ) ou « le Flibustier ». de Jean Richepin.

Un professionnel parisien à la retraite, habitant Fontet, Jean Harlet ( Saujeon ) met-en-scène Madeleine Penelle (future Balans), Geneviève Giresse, (future Darvand), Rose Cocut (future Labrousse) ...etc .

Mes parents, chacun jouant de son côté, se rencontrent dans les coulisses ou dans la cour d’entrée. Quelques mois après le traquenard d’une jalouse, ils se marient. Avec ma sœur, je suis né de ces rencontres théâtrales. . . !

En 1946 avec ma voix de soprano je monte, à mon tour, sur les planches de cette salle avec mes camarades Vidal, Descos, Lanoire, Barbe, de St-Denis, Darvand, Filleau, Grisel, Lanoire, etc.

Je chante des opérettes écrites par les parents bordelais de l’abbé André Grenié.

La salle fera aussi Cinéma. Edouard Molinaro y présente ses premiers courts-métrages (disparus).

En 1952, Le théâtre amateur fait partie de la politique culturelle d'État depuis la Libération.

La décentralisation théâtrale est une préoccupation importante.

Dès 1959 un Ministère de la Culture pilote l’organisation de cette décentralisation avec l’Éducation Nationale et le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le théâtre fait partie de l’éducation. Chaque région est dotée d’une structure, un Centre Régional Art Dramatique ( CRAD ) qui consiste à former, aider les troupes amateurs.

En 1950 c’est Jean Lagénie qui préfigure le poste d’instructeur et directeur du CRAD d’Aquitaine à Bordeaux.

En 1952 il vient à La Réole jouer « Numance » de Cervantès, adapté par Marrast, avec Raymond Paquet, en plein air, au cloître du Prieuré. La venue de ce spectacle est un événement artistique et politique majeur.

En 1964 Raymond Paquet qui le remplace viendra faire la mise en scène des Jeunes du théâtre réolais et jouer la « Foire aux farces ».

En 1984 c’est Jacques de Berne qui succède à Paquet et dirigera un stage où à cette occasion j’écris une adaptation d’une pièce de Tirso-de-Molina «Mais qu‘est-ce qui fait courir les filles, le soir, sur les bords de la Garonne ? » Jean de la Réoule en est le héros. Ce spectacle sera joué en plein air au cloître et à St Macaire.

Un deuxième stage en 1989 ramène Jacques de Berne, CTP de jeunesse et Sports sur le bord des quais pour jouer un texte de Marie Dulac : «le Pavillon de la Marie-Jeanne ». Quatrième stage de Jeunesse et Sports à la Réole dont je suis un peu à l’origine

Dans les années 1946-47, en plein air, place des Jougadous, le théâtre Ferranti et la famille Durozier donnent des spectacles. ( ce sont des théâtres privés ).

Toute la semaine, chaque soir, une pièce est présentée : drames, comédies alternent devant un public attentif. ( il n’y a pas encore de télé !). C’est une famille entière qui joue tous les rôles. « Les deux orphelines, Ces dames au chapeau vert, le Cheminot, les Misérables, les Trois mousquetaires, etc. etc.. ».

Au 20e siècle à La Réole, il y avait trois salles qui accueillent des spectacles réguliers. Dans la salle du Casino, un grand bâtiment en deux parties : une grande salle avec balcon, deux issues rue des Tilleuls et une petite salle en rez-de-chaussée, entrée rue Armand Caduc. L’ensemble est séparé par un petit café et son logement, rue des Tilleuls. L’ensemble a été détruit pour faire un parking.

Des tournées et des spectacles du Collège voisin trouvent place.

Dans la salle de l’Amicale Laïque, place des Justices, le Gymnase, des tournées, des spectacles scolaires, des productions locales trouvent une scène. Et des spectateurs.

En 1946, sur la scène du Patronage paroissial, les Ames Vaillantes ( groupe féminin, adulte : Yvette Noël, Simone Jude, Monique Rapin, etc. ) jouent : ces “Dames au chapeau vert”, et des extraits de “La maison de Bernada Alba” de Garcia Lorca : mise en scène collective.

En 1948 sur la scène du Patro, mon père joue ”Gardien-de-phare” avec un fils Gaboriaud. Ils font leur propre mise-en-scène.

En 1968, la Compagnie-Universitaire-de-Bordeaux joue “Electre”, de Giraudoux, à l’occasion du Mois de l’Amitié au premier étage de la vieille Halle. Mise en scène de Jacques Albert-Canque. J’ai réalisé les costumes et le décor.

Au Casino, en 1946, le Collège présente son spectacle de fin d'année.

Michèle Barbe, future Michèle Perrein (surtout connue pour ses romans, elle écrira deux pièces de théâtre) et Edouard Molinaro (Doudou) (futur réalisateur qui fera plus de 58 mises-en-scène de films ) ils jouent « la Paix-chez-soi » de Courteline. Grand Succès. Ils deviennent des professionnels à Paris, chacun dans sa spécialité.

En 1947 à l’Amicale Laïque le Cours Complémentaire de Filles présente son gala de fin d’année, un des meilleurs. Mme Laborde, directrice et son équipe, avec Edouard Molinaro, prof-de-gym, chorégraphe, présente des spectacles remarquables, celui de 1947 est particulièrement réussi spécialement les ballets.

Ma sœur Suzy joue Dandin dans les “Plaideurs” de Racine.

L’orchestre « l’Union Musicale » se produit également.

En 1947, Germaine de St-Denis, pour l’Association des familles, à l’occasion de la Fête-des-mères, met en scène une pièce de Berhe Bernage, dans laquelle avec d’autres (J.Pierre Bonnac, etc.) je joue un enfant de “mon paternel” qui lui joue un père de retour de captivité avec Mlle Jandel, sa femme, (future Mme Larroze).

En 1970, le Théâtre-des-Jeunes de La Réole qui s’est créé à la suite des trois représentations de 1963-64-65 présentera ses propres productions avec les frères Jacques et Christian Larroque, Max Labadens, Pierre Carasset, M. Terracher, Jean Virepinte, Oris Braga, sa femme Jacqueline, , etc..

Oris Braga et Jacqueline créeront un atelier café-théâtre à Loubens.

Le Casino, et la salle des Gymnases feront cinéma pendant longtemps. En 1949 viendra le Rex, où s'installera l’ Écran réolais et son complexe de deux salles.

En 2000, une strasbourgeoise, la fille d’un architecte réolais, conseiller municipal, Antonia de Rendinger, joue avec succès les humoristes solos à Paris. Sous le nom d'Antonia.

Le Théâtre des Jeunes, en 1963-64-65 avait joué en plein air des montages de Jean Pérot, Simone Artins, Guy Rapin, Michel Balans. Sur la place de la Halle, au Cloître, devant le mur de ville des Jacobins. ( J. Avadjian, J. Pauly, R. Vanetelle, Jean Virepinte, Pierre Falloux, etc.)

Dans les années 1970-80, un professeur de lettres du Collège, Paul Esquinance, fait des mise en scène dans la troupe qu’il a créé « I-Corrigi ». Son talent est reconnu.

Sa disparition prématurée laisse la population stupéfaite et on donnera son nom au collège.

De cette troupe amateur sortira Frédéric Vern, qui créera à son tour la Compagnie professionnelle « Aurore » basée à Lamothe-Landerron. Des ateliers s’y multiplient : la Grange, la Fabrique. Ils accueillent en résidence d’autres compagnies. Ils se spécialisent dans la marionnette.

Une troupe : « Vivacité », crée un festival et présente plusieurs productions. Ils joueront avec le théâtre de la ville jumelée, italienne : Sacile, la pièce de Goldoni : « Barouffe a Cogghia ».

On y rencontre : Michel Collin, Olivier Bayle-Videau, Bernard Lasserre, Isabelle Maille, Frédéric Vern, d’autres. En 2010 ils montent : Le Malade Imaginaire mis-en-scène par Frédéric Vern. Ces troupes mi-amateur mi-professionnelles bénéficient de petites et multiples subventions des Pouvoirs Publics. On parle de théâtre-de-rue.

Le Conseil Général de la Gironde installe à la Réole (dans l’ancienne usine de caoutchouc, rue des Menuts) une antenne de l’IDDAC (structure culturelle du Conseil Départemental) avec du matériel scénographique de prêt.

La danse avec Art et Santé, en 1938-39 présente des spectacles au Cloître.

En 1946 Marcelle Larrieu fait danser les adolescentes avec le Cours complémentaire de filles.

Le groupe Lous Réoulès, infatigable, danse les rondes du folklore. Dans les années 70 des Écoles de danse (Arrouays-Hass) présentent leurs galas à l’Amicale.

Au 21e siècle, l'École de danse “Élodie-St-Martin” présente son travail au Prieuré.

Aujourd’hui « A corps-danse » présente son gala aux Bénédictins. Ses cours se donnent au Studio-Lévite.

Une agence de spectacles, rue Jean Moulin, les Givrés-du-Plumeau, fédère le spectacle vivant.

Maintenant les mairies, les Communautés de Communes subventionnent davantage la culture et apportent leur soutien financier au théâtre amateur et pro. de la ville et autres activités artistiques.

En 2002, le Conseil Départemental de la Gironde lance chaque été un programme de spectacles itinérants : Scènes d'été.

Certains passent par La Réole, en plein air ou à la salle de l'Amicale Laïque. Cela dure jusqu'en 2021.

Des spectacles équestres se présentent dans l’église et devant le porche ou au pied du château. Les jardins de l’Espace Jean-Bosco accueillent des groupes de théâtre de rue, de danse et de musique électro.

Durant l’été 2021, ”Chemin-des-Arts” (soutenu par la mairie) invite un spectacle parisien sur « Jeanne d’Arc » par les « Ateliers-d’Amélie ». - Spectacle professionnel.

Dans les années 2020 la pratique théâtrale amateur (et professionnelle) se dilue dans l’air du temps. Des scolaires s’y frottent timidement. La décentralisation a fait long feu. Le Conseil Départemental apporte son aide avec les ”Scènes d’été” qui coordonnent entre les productions et les communes.

Mais la flambée des années 40 / 90 s’éteint doucement. D’autres activités apparaissent, timides, orientées marionnettes ou images projetées. Les publics se dispersent. Les Pouvoirs publics aident un navire qui coule. La société mute.

Les divertissements se multiplient sous des formes différentes et variées. L’éducation n’est pas sûre d’y trouver toujours son compte.

Avec patience, les comédies et les comédiens attendent en coulisse. . .

Cité remarquable avec courage et ténacité, La Réole reste une terre d’artistes.

Au fil du temps femmes et hommes ont partagé leur art inspirés par la Garonne et les pierres ouvragées.

Ville d’art et d'histoire, elle offre au futur matières à créer encore.

9 - Comédies et comédiens à La Réole au 20° siècle - (suite)

Durant la période 1920 / 1930 un groupe de jeunes filles de la paroisse St-Pierre, les Bérets Blancs, dirigée par les Filles de la Charité, religieuses de l’Hôpital, jouent la comédie sur les planches du patronage de garçons : la Phalange réolaise. Le metteur en scène est Jean Harley, retraité du spectacle parisien, habitant Fontet. Madeleine Penelle ( ma mère ), Geneviève Giresse, Rose Cocut jouent Molière et Jean Richepin.

Laure Touzet, fille du Bibliothécaire, récite des vers de Lamartine en plein air, sous les arbres du château d’Aillas.

Marius Balans ( mon père ) joue les troufions, comiques troupiers, avec Peres et d’autres de la Phalange réolaise.

A mon tour, dans les années 40 / 50, je monte sur les planches du Centre St-Jean Bosco, dirigé par l’abbé André Grenié. Je chante et joue dans des opérettes ou en solo ou en duo avec Jean Rapin. C’est le "cordonnier organiste" Louis Roche qui m’accompagne au piano. Les parents bordelais d’André Grenié ont écrit deux opérettes, le Prince Colibri, la Foire de Séville, dans lesquels j’ai le rôle principal.

Ma sœur Suzy chante et joue la comédie avec le Cours complémentaire de filles dirigé par Mme Laborde. (rôle de Dandin dans les Plaideurs de Racine).

Mme Cabane chorégraphie de superbes ballets aux Gymnases.

Le CRAD de Bordeaux vient jouer dans le cloître : Numance, mis en scène par Jean Lagénie. ( 1947 ? )

Un retraité du spectacle parisien Cathalot, chanteur de fantaisie se produit au Casino ou sur la scène de l’Amicale Laïque. Il se promène en ville avec une magnifique rose de son jardin à la boutonnière.

La scène de l’Amicale accueille des tournées et le spectacle de fin d’année du Cours complémentaire de filles. Une troupe s’y produira à partir de 1665. Sur la scène du Casino, pour le spectacle de fin d’année du Collège, Michèle Barbe ( future Perrein ) et Doudou Molinaro, jouent la Paix chez soi, de Courteline. Elle chante en solo la Chèvre. Grand succès qui la suivra longtemps après dans la cour du collège.

Mme Marchand, professeur de chant, chante en solo « le cher anneau d’argent ».

Goletzinovski, réfugié polonais violoniste virtuose se produit sur les planches du Patro et de l’Amicale.

Dans les années 1940-1950, sur la place des Jougadous un théâtre ambulant, en plein air, joue chaque soir un programme différent. La famille Ferranti, concurrente de la famille Durozier, produit des mélodrames comme : les Deux orphelines, Jean Valjean, le Cheminot, la Porteuse de pain, etc.

Pendant une vingtaine d’années, avec le groupe folklorique Lous Réoulès, qu’il préside, Luc Mothes récite des poèmes et chante en patois. Suzy Lesbat, la fille du boulanger, récite la Cigale et la Fourmi version patoisante.

Michel Vidal, habillé en fille, chante une chanson de petite fermière au patro avec Pierre Cazalas qui chante un répertoire zazou dans la mode du temps.

Monsieur Jolibert, réfugié, chante à l’église pour Noël, un vibrant Minuit Chrétiens.

Jeannot Rapin chante son succès : Beth Ceu de Pau.

Les Routiers de Bordeaux, les trois cousins Grenié, Michel, François, Bernard, les Escholiers de Guyenne de Bordeaux viennent chanter au patro pour des Kermesses des Séminaires.

Mme Simone Grollier et le coiffeur Lucien Léger chantent à l’Amicale laïque. Mme Bouts présente ses chorégraphies.

La chorale de l’église assure les offices, une quinzaine femmes et hommes dirigés par « Chubert » ( Louis Roche ).

Mlle Suzanne Darbrun, professeur de musique au collège, donnera quelques récitals (vieille halle ).

Dans les années 1990, un professeur du collège, Paul Esquinance, produira des spectacles d'élèves en fin d’année de bonne tenue. Frédéric Vern, un de ses élèves, dirigera par la suite la compagnie Aurore, basée à Lamothe - Landerron.

Trois années, 1963, 64, 65 des jeunes réolais jouent en plein air des montages de Simone Artins, Guy Rapin, Michel Balans. Le thème récurrent est La Réole. Le CRAD vient jouer les Farces du Moyen-Age. En 1968, pour le Mois de l’Amitié, la CDUB vient jouer : Electre, de Giraudoux, dans la vieille halle.

A l’Amicale laïque une troupe se met en place, le Théâtre des Jeunes avec Oris Braga, Jacqueline sa femme, J. Virepinte, V. Beylard, C. Boutet, P. Carasset, M. Terracher, Danial-Fortin, J. Laulan, M. Lussac, J. Fortin, Ch. Maumy, Espaignet, Debès, F. Siret, Orlandi, Boulin, Cazaudumec, Dauriac, Ribera, Roqueflot, Maurin, Baloup, Pividori, Galy, Beylard, Boutet, Teynier, les frères Laroque, Max Labadens, G. Carrasset auxquels se joindront Daniel Villatte et Jacky Maurin de Langon, et d’autres.

Plus tard, une autre troupe, I Coriggi, avec M.F. Marichella, Tomasella, Dupart, Doux, Bourbon, Ventriboux, Richin, puis Bernard Lassere, Olivier Bayle-Vigneau, Michel Colin, verra le jour sur plusieurs saisons. Elle ira à Sacile, ville jumelle italienne jouer son spectacle Barouf à Coggia. Son Malade imaginaire fait un malheur.

Deux stages de réalisations d’Art dramatique initiés par la Direction Régionale de la Jeunesse et les Sports, sous la direction du CTP Jacques De Berne, se tiendront à la Réole. Je signe l’adaptation d’une pièce de Caldéron : Mais qu’est-ce qui fait courir les filles, le soir, sur les bords de la Garonne-? Qui est représenté dans le cloître du prieuré et à St-Macaire.

Le Conseil Général de la Gironde crée un dépôt de matériel scénographique, relais de l’IDDAC, à La Réole, ancienne usine, rue des Menus. Ce dépôt ira par la suite à Aillas.

Le Festival Vivacité anime la ville avec du théâtre, de la musique électrique.

En 1989, à l’occasion du bicentenaire de la Révolution Française, dans le cadre de sa convention avec le Conseil général, le Petit Atelier de Bordeaux joue à l’Amicale Laîque sa création : Entracte 89 de Max-Henri Gonthié. J’avais fait le décor et la mise-en-scène.

Le public d’aujourd’hui jouant celui du 18e siècle. Le public réolais est chauvin : la salle était vide.

L’école de musique produit son concert-spectacle de fin d’année. Les écoles de danse produisent également leur spectacle de fin d’année.

Les pratiques culturelles évoluent avec le temps. La musique amplifiée séduit davantage les jeunes. Le théâtre vivant perd de son attrait.

En périphérie, durant l'été, une troupe d’amateurs et de professionnels présente : l’Opéra de Barie. Entre Barie, Bassanne, Castets en Dorthes, Pondaurat, en plein air, des opérettes à l’ancienne, brûlent les planches.

En 2022, une nouvelle venue, Elise Dubroca, comédienne, ouvre rue Jaganeau, le «5 bis» un atelier alternatif pour l’accueil et la formation de professionnel du théâtre vivant. Dans un garage aménagé elle propose des activités..

Une nouvelle expérience artistique à La Réole s’annonce !

Michel Balans Avril 2023

10 - Musique et Musiciens à La Réole

A l’origine la ville s’est construite autour d’un monastère. Le chant des moines a résonné très tôt et sera avec la cloche et la crécelle les premières sonorités qui retentissent.

Les processions hors les murs, entre les maisons ou dans la campagne porteront le chant en plein air. Des instruments à vent ou à cordes viendront renforcer la voix.

Les bergers de Laubessa jouent de la flûte de roseau. Les bruits qui ne pensent pas rempliront la ville. L’enclume du forgeron, sous la main de Charlut, la sonnaille du charretier, l’appel des trompettes lors des attaques, des sièges, etc.

Les troubadours, les Pèlerins de Compostelle, de passage, pratiquent leur musique.

On peut penser que le séjour du Parlement de Bordeaux à La Réole pendant plusieurs années a amené des pratiques de musique de salon, avec clavecin, épinettes, etc . Des facteurs ont dû s'installer en ville.

Au 18e siècle les Bénédictins font construire un orgue pour leur église. Jean-Baptiste Micot est choisi. Son fils Pierre et sa famille s'installent à La Réole. Un de ses enfants est baptisé à l’église St-Michel. Des souffleurs actionnent la soufflerie. Des religieux musiciens jouent parfois accompagnés du serpent. Cet instrument est davantage utilisé dans l’église paroissiale Saint-Michel pour accompagner le chantre. Les bateliers de la Garonne venus d’Agen ou de Bordeaux apportent leurs chants repris par les lavandières réolaises . Un air domine tous les autres : Jean de la réoule moun amic...avec la maristingo, etc..

Début 19e siècle : l’orgue Micot est enlevé par l’archevêque de Bordeaux pour remplacer le sien saccagé par la Révolution française. Les réolais avaient su protéger le leur malgré la transformation de l’église en grange à foin. Au début du 19e siècle la paroisse St-Pierre se dote d’un nouvel orgue. C’est J. Baptiste Stoltz, choisi par le conseil de fabrique qui effectue le travail pour le compte de la maison Daublaine-Callinet de Paris en train de faire faillite. Il est inauguré par Félix Danjou organiste titulaire de N. Dame de Paris.

La chapelle de l’Hôpital abrite deux harmoniums qui deviennent trois lors de ma donation de l’instrument acheté chez Jeanne Barbe, dont l’amie Madeleine Ortel avait hérité de l’harmonium de son père pasteur protestant dans le Lot-et-Garonne.

Début 20e siècle :

Un orgue de chœur Commaille vient s’ajouter derrière le maître autel au grand orgue de tribune.

Les souffleurs sont recrutés chez les malades handicapés de l’hôpital. Ils sont systématiquement baptisés Auguste. L’orgue Stoltz sera électrifié en 1920. L’organiste est un aveugle Claude Marchat qui sera le professeur de Louis Roche, des années plus tard.

Vers 1860 un nouveau clocher plus important est construit sur l’église. Il abrite trois cloches qui carillonnent gaiement. Seul le tocsin résonne pour les évènements graves comme les incendies ou la crue de la Garonne. En 1940 une sirène électrique sur le toit de l’église alertera pour prévenir des bombardements ou les crues de la rivière. L’ancienne Halle possède une horloge avec une cloche qui sonne les heures. La chapelle de l’Hôpital a également une petite cloche. Quand le vent tourne, souffle venant de l’ouest on entend la cloche de Fontet qui sonne l’Angelus.

L’orphéon municipal joue le dimanche sur la place des Tilleuls, vers 1900, où sera construit un kiosque à musique. Une deuxième formation philharmonique verra le jour avec un concours qui rassemblera plusieurs villes.

Dans les années 40 / 50 « l’Union musicale regroupe des musiciens enseignants qui jouent ensemble à l’occasion des fêtes, de la Ste Cécile, ou diverses occasions, etc. On y compte Louis Roche au piano, à la contrebasse, au violon, cordonnier, professeur de piano, organiste, accordéoniste dans les bals du dimanche, violon à Lous Réoulès, etc., M. Saint-Guily, violon, Mme Bomaty, piano, Mme Vidal, violon, Mlle Larrieux, piano, son père M. Larrieux, violon M. Dumestre, violon, M. Mougenot, hautbois, M. Chabane, clarinette, M. Merlin, violon, M. Cluzan, violon, M. Lacombe (dit Cigale), trompette, , etc.

Vers 1936 - 40 chaque dimanche soir sur les bords de la Garonne un bal populaire, champêtre avec une sono éraillée attire les danseurs..

En 1952, le curé Pierre Grenié paye de ses deniers la réfection de l’orgue par Puget.

Le Stoltz est séparé en deux parties pour se voir complété par l‘orgue de chœur Commaille.

A l’église Simone Gratias, suppléante de Louis Roche, accompagne les offices à l’harmonium. Mme Germaine de St-Denis et sa fille Colette jouent de l’orgue ainsi que la fille du président Buffandeau.

Les paroissiens chantent en extérieur lors des processions de la Fête Dieu, de reposoirs en reposoirs ou lors des Rogations dans la campagne environnante. La chorale à l’église regroupe une vingtaine de chanteuses et chanteurs Mlle Roux, Mme Laffargue, Jean Rapin, S. et M. Balans, M. Jolibert, et sa fille, Monique Rapin, André Laroche. Mme Cholet, la fille de Toto, Roger Guillemin, Sabine Ladougne, etc. Dans les années 2000 Olivier Richin est l’animateur paroissial du chant de l’assemblée, alors que Michel Vidal accompagne la messe du dimanche.

En 1940 les Gardes mobiles à cheval de Frimont ont une musique qui parfois défile en ville.

Plus tard, Prélude, chorale dirigée par Claude Cuvilier de Morizès, et Michel Pac, deviendra Point d’orgue avec Olivier Richin. Pierre Goumarre dirige un chœur de femmes Artis Voces. Mme Poudens dirigera un temps la chorale Point d’orgue.

M. Lahy est le tambour de ville qui déclame des annonces dans la rue. M. Diars joue le tambour à Lous Réoulès et dans la clique batterie fanfare de l’Amicale laïque dirigée par Boyvineau.

Deux fanfares sont face à face, la clique de la Phalange réolaise, côté paroisse, et la batterie de l’Amicale Laïque, non confessionnelle.

François Genet, le fils du Notaire, l’oncle de Pierre Coudroy de Lille, à Paris, sous le pseudo de François Pouget produit et présente l'émission "Gravures précieuses", chaque dimanche sur la RTF, présentant l'actualité discographique (33 tours).

Une voix voilée inimitable. Parfaitement ignoré des réolais.

Fin 20ème siècle la Fête de la musique offre l’occasion à divers groupes de musiques électriques de jouer en ville. Musicacité rendra l’espace Bosco un lieux d'événements divers.

Un professionnel, chef de chœur de musique ancienne s’installe à La Réole : Jean-Christophe Candau. Avec sa formation Vox Cantoris il organise des concerts, des masters classes, un Festival : les Riches heures de La Réole. Il enregistre différentes musiques arabo-andalouses, mexicaines. Parfois antérieures au grégorien. Il chante dans les petites églises du canton. Il utilise l’église de diverses façons pour en tirer la meilleure acoustique. L’église St-Pierre possède une acoustique exceptionnelle en Gironde.

Chaque année des concerts de musique classique sont programmés par Raymond Vallier et Franck Glaunès dans la salle de Conférences du Prieuré ou dans le couloir de la mairie. (Espace St-Benoît). Le piano à queue monte l’escalier tournant seul, grâce à un petit robot manipulé par l’accordeur.

Avec le retour du nouvel orgue récupéré de Bordeaux en 2015, des concerts d’orgue sont offert dans l’église. Des organistes réputés sont invités dans la tribune (Thierry Escaich, Françis Chapelet, Paul Goussot, Michel Bouvard, etc.)

La Communauté des Communes met en place une École de musique dirigée par Fabienne Pasquet et Marielle Guillon, qui offre un concert donné par les élèves en fin d’année.

Il n’y a pas de classe d’orgue. Pépino Ripamonty, Jean-Laurent Coezy, Pierre Goumarre, Anne Monferrier, suppléent Catherine Torralba, titulaire, conservatrice de l’orgue Micot-Wenner-Quoirin à la suite de Uriel Valadeau et présidente des Amis de l’orgue de La Réole.

Le lycée Renou accueille un club de jazz pour les élèves.

La proximité de Monségur où se déroule depuis des années le célèbre Festival de Jazz renforce la pratique musicale.

La Réole est une ville de musique. Il reste encore des projets à réaliser comme le réemploi de l’orgue Stoltz, conservé, pour un plan « Santé et musique d’orgue ».

La Réole est une Ville d’Art et d’Histoire.

Michel Balans

Texte transcodé : IMPRIMEURS ET LIBRAIRES BORDELAIS

LE MORE (JEAN), imprimeur à La Réole, vers 1516-1518. Jean Le More, en latin Maurus, naquit à Coutances, en Normandie, à la fin du xv siècle. Il fut d'abord imprimeur à Paris dès 1507 et on le rencontre dix ans après à La Réole, en 1517. On connaît, en effet, trois ouvrages sous ce millésime, imprimés dans cette petite ville: le premier est un Vocabulaire grammatical de la langue latine et le second une édition du livre de Jean Gerson, l'Instruction des Curez. De ces deux impressions réolaises il ne reste que les exemplaires de la Bibliothèque de Bordeaux, n°14586 et 33209. Le troisième ouvrage est une édition des statuts synodaux de Bazas, publiée par l'évêque de cette ville, Amanieu d'Albret: Constitutiones synodales Ecclesiæ Vasatensis..., dont l'unique exemplaire, découvert tout récemment, est conservé à la bibliothèque de Troyes, A 1503.

Jean Le More avait installé son atelier typographique à La Réole, dans le collège de cette ville. On suppose que, tout en pratiquant l'art typographique, il professait la grammaire, et c'est ce qui expliquerait sa présence dans un établissement d'enseignement. Il ne séjourna que peu de temps dans le Bordelais, car en 1518 on le trouve à Lectoure, de 1522 à 1532 à Montauban, et de 1532 à 1550 à Toulouse. On ignore la date de sa mort. Jean Le More est le plus ancien typographe connu établi dans le Bordelais, le premier livre imprimé à Bordeaux étant daté de 1519 (V. l'article Gaspard Philippe)

César et Constantin (les jumeaux de La Réole) - 1980

Chronique réolaise adaptée et réalisée par Michel Balans d'après Octave Gauban. Tournage en décors naturels au Maine blanc et à La Réole.

Dialogue de Claude Bourgeyx. Une production du Petit Atelier Bordeaux 1980

Frritt Flacc - 1983

d'après une nouvelle de Jules Verne.

Adaptation de Jacques de Berne.

Caméra Jean Louis Hedin

Tourné au Maine blanc, Castelmoron d'Albret et La Réole

A obtenu le 2° prix de scénario au Festival du cinéma de Blanquefort

Régulamore -1978

Lien ci-dessous

Un poème sur Saint Abbon, martyr de La Réole, de Michel Balans d'après la chronique réolaise.

Tourné à Pondaurat et Castelmoron d'Albret.

Une production du Petit Atelier.

Dans ce court métrage (Régulamore - 1978 ) il y a 19 acteurs réolais (du club des anciens) Madeleine et Marius Balans, Mme St Martin, M. Joinel, Mme Lamaison, Didy et Lucien Jamet, et leur neveux, Philippe Sanderre et Pierre Cologni, M. Lachasse, Jean Artins, M. et Mme de Nayer, M. et Mme Pierre, Jeanine Aubagnan, M. et Mme Jarel.

Projeté à la Salle des Conférence de La Réole en 1978

1986 - "Un touriste à Bordeaux"Un touriste à Bordeaux

d'après le livre de Stendhal "Mémoires d'un touriste"

Une scène tournée à La Réole dans le grand escalier de la Salle des conférences avec Roland Vidotto et Simone Filleau.